2024.06.14

【富山研修報告】令和6年6月1日(土)~6月3日(月)、TKC東北会秋田県支部 資産活用委員会大和部会の研修旅行に、当法人8名が参加しました。

【駅チカ好立地、Dタワー富山】

JR富山駅北口から徒歩3分にある複合テナントビル「Dタワー富山」。北口にはグルメビルや電力会社、放送会社、貸し会議室ビルのほか、市の総合体育館などが立地。北口から総合体育館までの道路は「ブールバール」と呼ばれ、イベントなどが行われるそうです。

Dタワー富山は、商業施設(1F)とオフィス(2~7階)で構成。株式会社ぐるなびが企画・運営するフードホール「GURUNAVI FOODHALL WYE(ぐるなびフードホールホワイ)」が北陸に初出店し、街のにぎわい創出にも期待が寄せられています。オフィススペースの1フロア貸室面積は富山県最大。ワークスペースや会議室なども充実していました。

【富岩運河環水公園と、世界一美しいスタバ】

Dタワー富山から徒歩10分圏内にある富岩(ふがん)運河環水公園。今では富山県最大の流域面積を持つ神通川が明治時代に曲折して洪水の原因となっていたため、県は河川改修事業を行い現在の神通川となりました。旧河道が富山市街地を分断する形で残り、都市の発展に大きな障害となっていたため、県は昭和5年~10年にかけて富山運河を新設し、沿川に工場を誘致して富山の工業化に寄与しました。その後は物流がトラック輸送に変わり水も汚れたため、一時は運河を埋め立てて道路にする計画となっていましたが、都市の貴重な水辺空間として生まれ変わることになり、平成23年に現在の形となりました。運河を含む公園面積は9.7ha。芝生広場や親水広場のほか、公園中央付近には「世界一美しいスタバ」と呼ばれたスターバックスコーヒー環水公園店が立地し、幅広い世代と国籍の人々で賑わっています。設計は隈研吾氏、施工は大和ハウス工業です。また、公園内でシンボル施設の1つとなっている「天神橋」には、立山連峰を眺めることのできる塔が両側に設置されています。

【富岩水上ラインで岩瀬方面へ】

富岩運河公園から発着している「富岩水上ライン」は、環水公園から中島閘門を通り、富山湾川の岩瀬地区までを結ぶ運河クルーズ。これに乗って、レトロな街なみが人気の「岩瀬浜エリア」を目指します。

運河の途中には、昭和の土木構造物として全国初の重要文化財に指定された「中島閘門」があります。水位の高低差が約2.5mある箇所に位置し、船が通る時に二対の扉を交互に開閉することによって、水位を調整するパナマ運河方式の閘門で、中世から近代のヨーロッパで発達した水運技術を取り入れています。閘門室の通水口から水を抜き、クルーズのいる水面高さを水門の向こう側にある下流の水面高に合わせます。閘室内の水位が下流と合致したら、下流の扉をオープンします。左下の写真が、水門が開くところです。この水位調整は「水のエレベーター」と呼ばれ、日本で船に乗って体験できるのはここだけです。

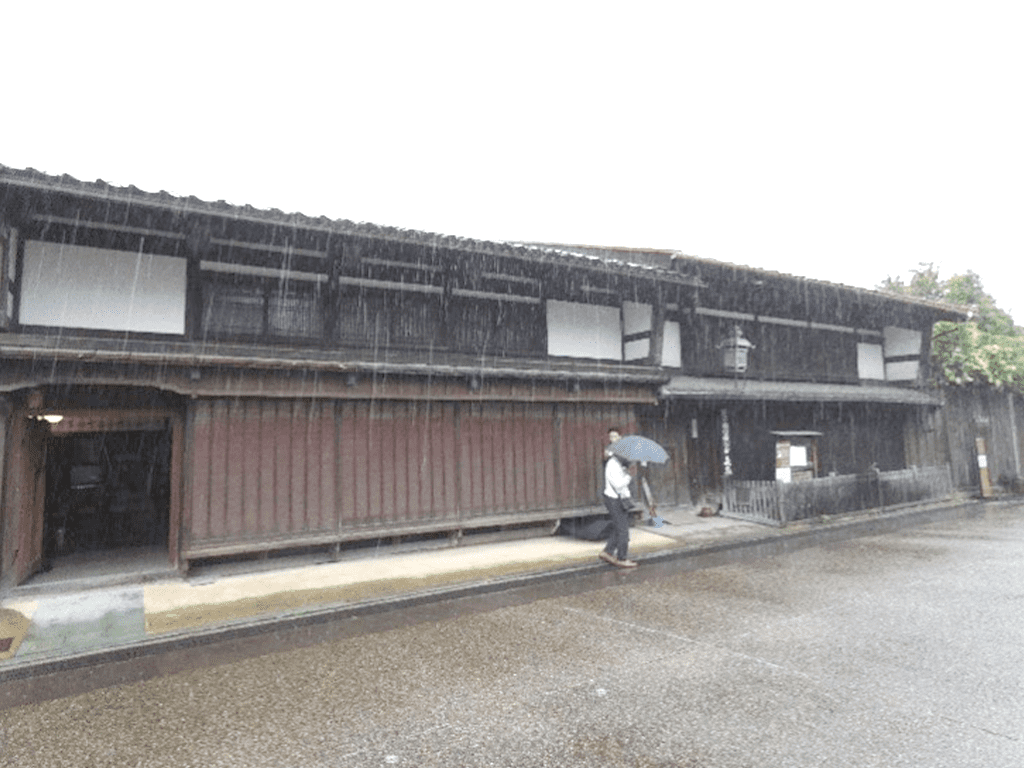

【古い街並みが魅力、岩瀬浜エリア】

江戸時代後期から明治時代にかけて北前船の交易で栄え、その街並みと文化が垣間見れる「岩瀬浜エリア」。北前船廻船問屋が立地した旧北国街道には明治に建てられた家屋が多く残ります。

北前船主・廻船問屋の家で、江戸後期から活躍した海の豪商、「馬場家」にも足を運びました。岩瀬浜エリアでも最大規模の住宅で、国の登録有形文化財です。33畳の大広間など、当時の隆盛ぶりがうかがえます。

富山市内には路面電車のライトレールが走っていて、大人は距離に関係なく210円で利用可能です。もちろんICカードも利用できます。利用者の減少が続いていたJR富山港線ですが、公設民営の手法を導入し、日本初の本格的LRTシステム(Light Rail Transit、次世代型路面電車システム)により蘇りました。過度に車に依存したライフスタイルを見直し、歩いて暮らせるまちを実現したのです。15分に1本ペースで料金も安いので、とても便利です。岩瀬エリアから富山駅までも、ライトレールに乗って戻りました。

【富山城】

富山城址公園内にある富山城は街のシンボル。富山駅南口から徒歩10分の場所にあり、城址大通りと呼ばれるメイン通りからお城が見えます。歴史的には天文12年(1543年)に神保長職の命で築城。以後、明治まで続きましたが廃藩置県で廃城となりました。今のお城は、富山城跡の敷地一帯で富山産業大博覧会が開催されるのを記念し、鉄筋コンクリート構造による模擬天守として1954年に建設されました。内部は富山市郷土博物館になっており、室町時代や安土桃山時代の富山の動向に触れることができるほか、最上階の天守展望台からは富山城周辺の中心市街地を一望することができます。周辺には県庁や市役所、県民会館、ホテルなど高層な建物が並び、公園内では様々なイベントが行われて街に賑わいを生んでいるそうです。

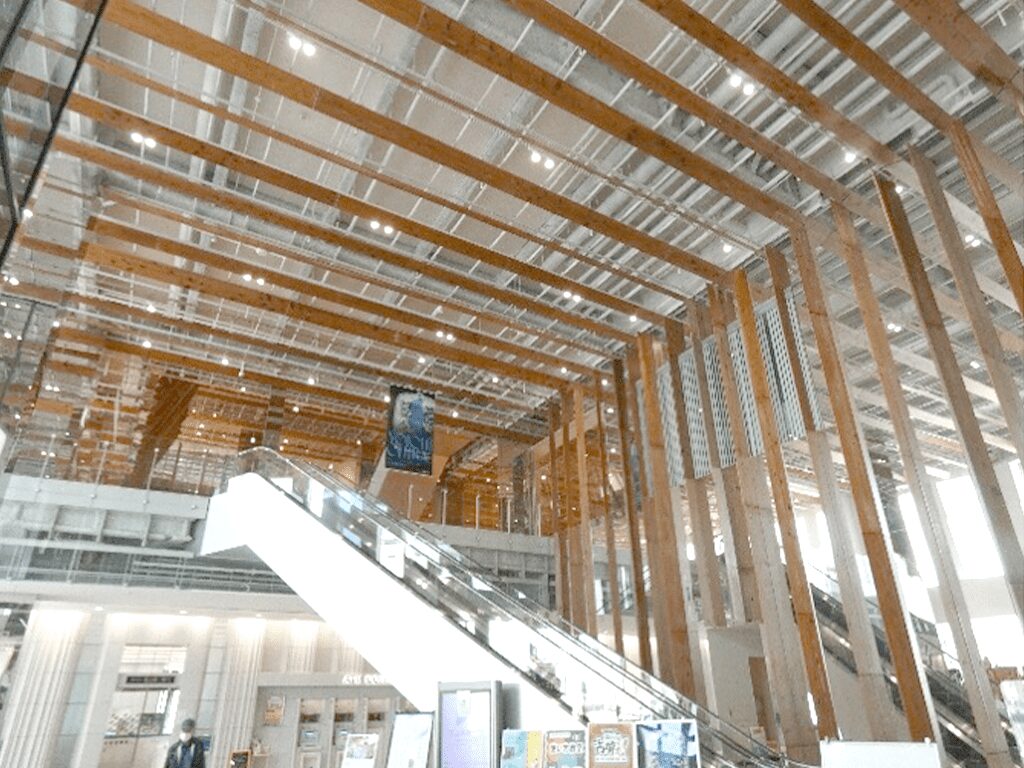

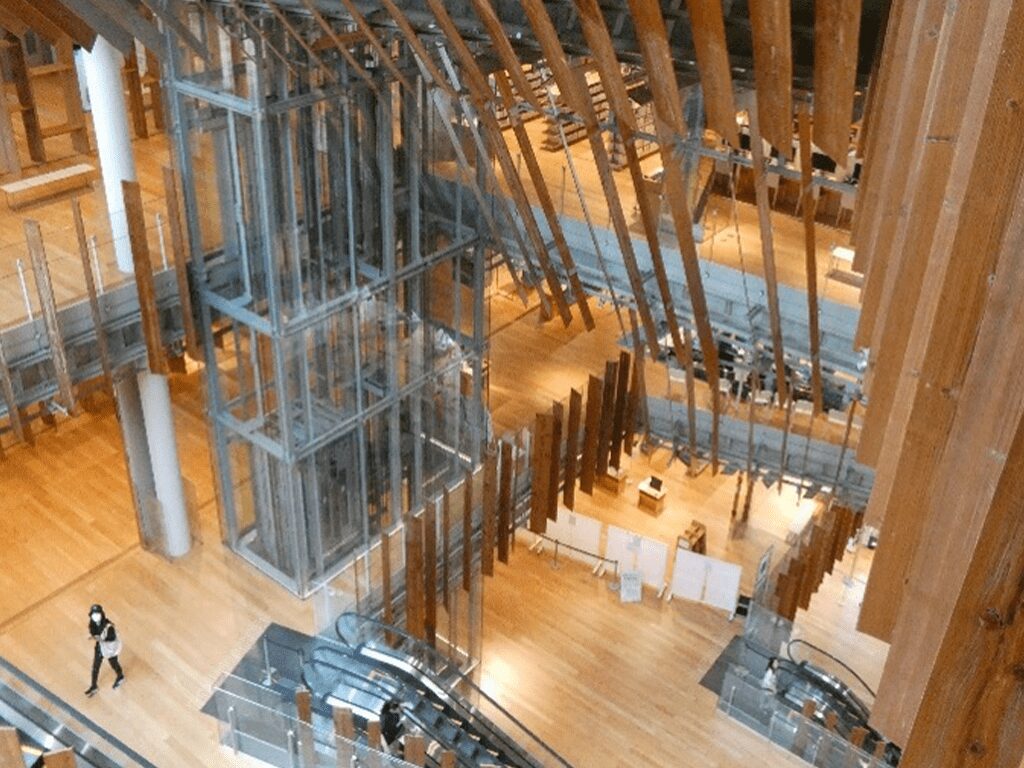

【隈研吾氏の設計、TOYAMAキラリ】

富山城から徒歩10分、富山市西町にある複合施設「TOYAMAキラリ」は、富山市立図書館本館、富山市ガラス美術館、富山第一銀行本店などが入居する複合施設。世界的な建築家・隈研吾氏による設計で、アルミ、ガラス、白御影石と3種類のパネル約1,000枚がランダムに並べられた外観や、2階から6階まで斜めに開いた吹き抜け空間が特徴的。北側と東側の外観は、立山連峰の峰々の山肌が表現されているそうです。内部は吹き抜けの北側が図書館、南側がガラス美術館で、1フロアに両施設を同居させる構成。建物に使用された富山県産の木材は計1万メートルに達し、そのすべてが薬剤により不燃処理されています。2階から6階まで斜めの吹き抜け空間が連なり、6階の天窓からは斜めに光が差し込んでいます。

富山駅周辺には県庁、国際会議場、県民会館などが立地。駅南口からはメインストリートが伸び、路面電車でアクセスできる繁華街があります。駅北側には富岩運河環水公園やオフィス街が発達。同じく路面電車でアクセスできる岩瀬浜エリアには歴史情緒あふれる街並みが広がっています。古き良き財産をきちんと残して歴史資源を観光に生かす一方、近代的なものも積極的に取り入れており、ライトレールを中心とした公共交通の利便性も手伝ってコンパクトシティが成功していると感じました。立山連峰をはじめとする自然にも恵まれ、とても豊かな街でした。